Au cours de l’année 1960, la quasi-totalité des colonies françaises d’Afrique deviennent indépendantes. C’est une date-clé qu’on apprend tous à l’école car elle marque la fin de l’Empire colonial français. En réalité, cette date consacre aussi la transition vers un système de domination néocolonial fondé sur une alliance stratégique et asymétrique entre une partie des élites françaises et une partie de leurs homologues africaines. C’est ce qu’on appelle la Françafrique.

Dans cet article, je vous raconte comment la France a octroyé l’indépendance à ses anciennes colonies africaines tout en conservant une mainmise sur elles.

La naissance de la Communauté française

Le 28 mai 1958, en pleine crise gouvernementale et face à l’impasse de la guerre d’Algérie, le président de la République René Coty appelle le général de Gaulle au pouvoir. Celui-ci obtient le pouvoir de rédiger une nouvelle Constitution pour le pays.

Ce projet de Constitution, conforme aux conceptions de Charles de Gaulle, prévoit la création de la Communauté française. Il s’agit d’une nouvelle forme d’organisation politico-juridique entre la France et ses colonies, qui est censée réformer leurs rapports vers plus d’égalité et d’autonomie. Malgré cette volonté affichée, la Communauté s’inscrit dans la continuité de la loi-cadre Defferre de 1956, c’est-à-dire qu’elle maintient une hiérarchie entre la France et ses colonies. Certes, les territoires d’Outre-mer s’autonomisent en prenant la forme d’États distincts de l’État français mais la métropole conserve sa mainmise sur les compétences « communautaires » (politique économique, financière, monétaire, affaires étrangères, défense, matières premières stratégiques). Le président de la République française est de droit celui de la Communauté.

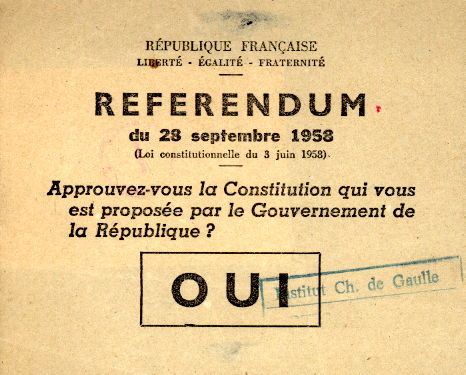

Sous couvert de progrès, la Communauté n’est autre qu’une réforme destinée à éviter la sécession des colonies, qui représenterait pour de Gaulle une forme d’affaiblissement de la France sur la scène internationale. Pour preuve, le projet de Communauté est soumis aux populations colonisées par le biais d’un référendum qui s’apparente à un chantage : elles ont le choix entre adhérer au projet de Constitution gaullienne (en votant « oui ») ou le rejeter dans son intégralité (en votant « non »). Dans le premier cas, elles renoncent à l’indépendance pour devenir membres de la Communauté et peuvent ainsi bénéficier de l’appui de la France sous toutes ses formes ; dans le second, elles font le choix de la « sécession » et doivent en assumer les « conséquences », à savoir une forme d’isolement politique, économique et diplomatique.

Le 28 septembre 1958, la Constitution de la Ve République est approuvée par référendum, avec une majorité écrasante (80% des suffrages exprimés). Tous les territoires africains acceptent la Constitution et intègrent la Communauté française, à l’exception de la Guinée où le « non » rassemble 95,2% des voix. Cette dernière devient indépendante le 2 octobre 1958.

La campagne en faveur du « oui » au Niger

La victoire du « oui » au référendum de 1958 ne s’est pas faite sans embûche. Pour convaincre les peuples colonisés d’adhérer à son projet de Constitution, Charles de Gaulle avait organisé une tournée en Afrique (Tananarive, Brazzaville, Abidjan, Conakry et Dakar) du 20 au 26 août 1958.

Toutefois, l’un des pays qui inquiète particulièrement les dirigeants français est le Niger, où le président du Conseil, Djibo Bakary, est fermement opposé au projet gaullien. Il est le leader du Sawaba, un mouvement résolument anticolonial prônant l’indépendance immédiate. Sans surprise, Djibo Bakary appelle les électeurs à voter « non » au référendum de 1958.

L’administration coloniale décide alors d’intervenir directement pour écarter Djibo Bakary et contrecarrer la campagne en faveur du « non ». En effet, le Niger étant stratégiquement situé entre l’Algérie et le Nigéria, son indépendance aurait des retombées désastreuses pour l’Empire colonial français. Il pourrait devenir une base arrière pour le Front de libération nationale algérien et un allié utile pour son puissant voisin anglophone, dont l’indépendance est déjà programmée. De plus, le pays dispose de ressources précieuses en uranium.

Par conséquent, un mois avant le référendum, un nouveau gouverneur de territoire (haut fonctionnaire représentant l’autorité de la France dans une colonie), Don Jean Colombani arrive au Niger et orchestre une vaste opération pour faire triompher le « oui ». Celle-ci comprend une campagne d’intimidation contre le Sawaba et les partisans du « non ». Des forces paramilitaires françaises d’Algérie ont été mobilisées dans les fiefs électoraux du Sawaba pour terroriser la population.

C’est dans ces conditions que le « oui » l’emporte au Niger le 28 septembre 1958, avec 78% des suffrages exprimés (mais 64% d’abstention). Après cette victoire, les autorités françaises parviennent à pousser Djibo Bakary à la démission et à installer au pouvoir son rival politique Hamani Diori, beaucoup plus favorable aux intérêts français. C’est, selon l’historien Klaas Van Walraven, le premier coup d’État en Afrique.

L’indépendance dans la coopération

En dépit de la mise en place de la Communauté française, le général de Gaulle comprend rapidement que l’accession des colonies à la souveraineté nationale est inéluctable. La plupart des États africains membres souhaitent dépasser le simple statut d’autonomie et revendiquent une indépendance totale. Afin de ne pas perdre toute influence, Charles de Gaulle opte alors pour l’octroi de l’indépendance aux colonies africaines, tout en signant avec elles des accords de coopération. Ceux-ci permettent à la France de préserver ses intérêts dans ces nouveaux États et de les maintenir dans sa sphère d’influence.

Le Premier ministre, Michel Debré, qui supervise les négociations pour préparer les indépendances, déclare : « On donne l’indépendance à condition que l’État, une fois indépendant, s’engage à respecter les accords de coopération signés antérieurement ».

Ces négociations sont foncièrement inégalitaires, car elles sont souvent menées par des assistants techniques français, qui négocient au nom des gouvernements africains, avec leurs homologues de la métropole.

La coopération porte sur des domaines très variés : diplomatie, défense, commerce, finances, douanes, justice, enseignement, télécommunications, etc. Elle repose essentiellement sur des assistants techniques français, qui sont en général des anciens fonctionnaires coloniaux, censés aider au développement des nouveaux États indépendants. Un argument permettant de légitimer l’hégémonie française sur le continent. En 1963, on compte ainsi 8 749 assistants techniques français en Afrique subsaharienne, relevant du ministère de la Coopération.

C’est aussi, en vertu des accords de coopération, qu’est perpétuée la zone du franc CFA, qui est encore aujourd’hui beaucoup décriée.

Les présidences africaines : colonne vertébrale du système néocolonial

Les présidents des nouveaux États africains sont considérés comme des « amis » fidèles à la France. Ils sont passés par les institutions coloniales françaises (école, administration, armée) et affichent une loyauté envers l’ancienne métropole.

Or, ces Républiques africaines, dites « amies », se transforment rapidement en régimes autocratiques. En effet, les constitutions africaines, inspirées de la Constitution française de 1958, favorisent une hyper-présidentialisation du pouvoir. Par exemple, la version africaine de l’article 16, qui permet au chef de l’État de s’octroyer les pleins pouvoirs, écarte tout contrôle de l’Assemblée ou du Conseil constitutionnel. Cette présidentialisation autoritaire arrange autant les chefs d’État africains que les autorités françaises : pour les premiers, elle permet d’écarter toute opposition ou mouvement subversif ; pour les secondes, elle assure le maintien au pouvoir de présidents loyaux.

La France veille de la sorte à la sécurité des présidents « amis ». Dans le cadre de la coopération policière ou militaire, les polices des régimes africains sont formées par des Français, anciens d’Algérie pour beaucoup. Le secteur Afrique du SDECE (service de renseignement extérieur français) agit en étroite collaboration avec les régimes amis et participe à la formation et à l’encadrement de leurs services de renseignement.

Dans la même veine, face à des révoltes populaires ou des coups d’Etat, la France intervient pour garder au pouvoir des dictateurs amis. C’est le cas en 1964 au Gabon où l’armée française rétablit le président Léon Mba, victime d’une tentative de putsch. À l’inverse, la France n’hésite pas à déstabiliser des régimes qui pourraient nuire à ses intérêts.

En définitive, en inaugurant une politique franco-africaine de la coopération, la France vide les indépendances africaines de leur substance. Cela lui permet d’assurer la transition d’un système colonial à un système néocolonial fondé sur une alliance avec des dictatures africaines. Les premières victimes de ce système sont certainement les peuples africains. Le colonel Charles Lacheroy parle dans ses Mémoires d’« États têtards », c’est-à-dire des États dotés de « grosses têtes », à savoir des présidents tout-puissants appuyés sur des élites opulentes, posées sur des « corps sous-développés », des peuples maintenus en situation de soumission et de misère.

Sources

- Thomas Borrel, Amzat Boukari-Yabara, Thomas Deltombe, Benoît Collombat (dir.), L’Empire qui ne veut pas mourir. Une histoire de la Françafrique, Points, 2023

- Parcours thématique « De Gaulle et l’Afrique noire » des fresques INA

2 réponses à “La Françafrique. Les indépendances africaines #3”

[…] La Françafrique. Les indépendances africaines #3 […]

J’aimeJ’aime

[…] La Françafrique. Les indépendances africaines #3 […]

J’aimeJ’aime